社内研修「感覚統合とは何か?」

2025/07/08

本日はマリリンスポーツ塾Go 顧問である、

元白梅学園大学 教授 増田 修治先生による「感覚統合とは何か?」について研修を行いました。

【感覚統合とは】

まず感覚統合とは、様々な感覚を使用するために組織化する事であり、脳の無意識のプロセスの事です。

さらに感覚(味覚・視覚・聴覚・触覚・嗅覚・動きの感覚・重力覚・位置覚)によって感知された情報を組織化し、全ての情報をふるいにかけ、意識を向けるべき情報を選択する事で経験に意味を与える事が出来ます。

また、私たちには、地球の引力と、身体の動きと地球との関係を感知する特別な感覚も備わっているのです。

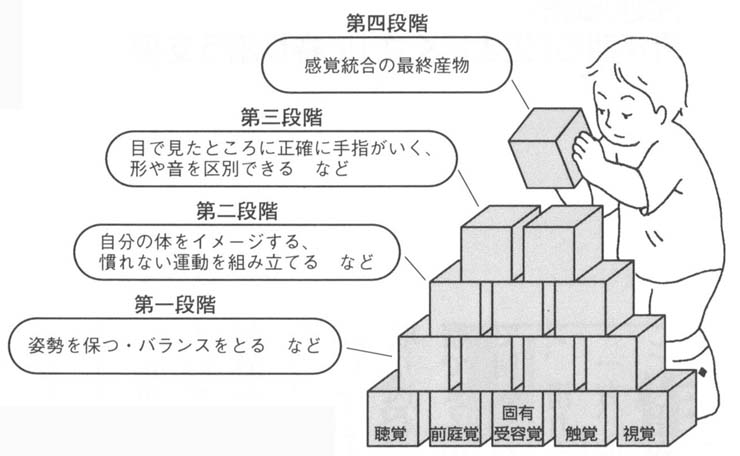

【感覚統合の発達】

感覚統合は、子宮内で胎児の脳が母親の身体の動きを感知するところから始まります。

ハイハイが出来、立ち上がれるようになるまでには膨大な量の感覚統合が生じ、発達する必要があるが、これが生まれてから一年のうちに起きるのです。そして、小児期の遊びは沢山の感覚統合を引き起こし、その中で子どもは、視覚や聴覚と共に身体と重力の感覚を組織化していくのです。

【7歳までに感覚を処理する機能を】

7歳になる頃までの子どもの脳は、主に感覚を処理する機械のようなものです。つまり、脳が感覚から直接的に物事を感知し意味を捉えると言うことです。このため、人生の最初の7年間は感覚運動発達の時期と呼ばれます。

子どもは生まれてから最初の7年間に、自分の身体と周囲の世界を感じ取り、その世界の中で立ちあがって効果的に動く方法を学んでいくのです。基本、感覚統合機能は自然な順序で発達し、どの子どもも同じ基本的な順に従います。発達の遅い早いはあるが、全員がほぼ同じ道をたどるのです。

【大まかな発達段階】

☆生後一か月

・触覚・重力と動き・筋肉と関節の感覚・視覚・聴覚・嗅覚と味覚

☆生後二か月から三か月まで

・目と首・立ち上がる・ものを握る

☆4か月から6か月まで

・腕と手・飛行機肢位・動かしてもらう喜び

☆生後6か月から8か月まで

・移動・空間知覚・指と目・運動プランニング・片言を言う

☆9か月から12か月まで

・遊び・言葉

☆1歳

・触覚の位置同定・常に動く・身体の地図を作る・登る・自我の芽生え

☆2歳から6歳まで

・道具を使う

このように、7歳までに子供は適応しながら、道具を使う方法まで学習し、スキルの複雑さもだんだん増していきます。

【感覚と脳全体】

感覚系の活動が組織化されてくる、つまり、各種の感覚系の間の統合が進んでくると、神経系はより「総体的」に機能するようになります。乳児がハイハイで部屋を横切ったり、子どもがアスレチックコースを攻略したりする時は、全身がバランスの取れた一つの単位としてまとまって働きます。

全身の適応反応から得られる様々な感覚が、よく組織化されたバランスの取れた活動パターンを脳内で作り出し、身体と全ての感覚が全体としてまとまって機能すれば、脳は適応や学習がしやすくなります。遊んでいる子供は何も学習していないように見えるかもしれませんが、実は学習の仕方を学習しているのです。

【まとめ・振り返り】

感覚統合について学んだことで、「感じる」「動く」「集中する」等、日常の当たり前の行動が、実は様々な感覚の連携によって支えられていることに改めて気付かされました。マリリンスポーツ塾Goでも、感覚統合の支援によって、子ども達が自分の身体を思いどおりに使えるようになり、自信を持って行動出来るようにしていき、前向きに物事に取り組んでいってほしいと感じました。

参考資料

「感覚統合の発達と支援」 A・ジーン・エアーズ著 金子書房

参考画像

株式会社 協同医書出版社

「子どもの理解と援助のために 感覚統合Q&A改定第2版」 P74より引用